de camino

Eso que nunca digo, salta de mi boca y se suicida junto al viento y junto al rastro que dejan los coches... y todas mis máscaras se me caen a los charcos, para no ensuciarme más las botas... Todo cobra sentido.

Mientras te imagino voy dejándote cartas sabrosas por las esquinas, para que puedas ir lamiéndolas de camino a tu casa... sin que nadie te vea ni te escuche susurrar. Todo para que no estés triste.

Sólo los árboles y los androides conocen esas palabras... a veces tan terribles. A veces tan luminosas y altas, que ni tropiezo ni me caigo.

--------

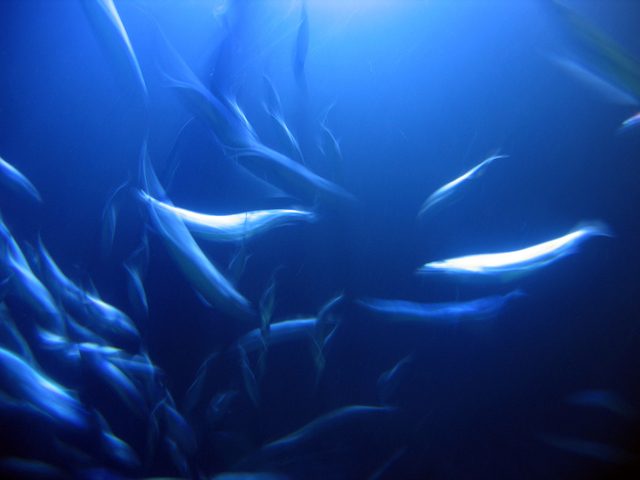

Nota: Por motivos ajenos a mí, se han suprimido las fotos anteriores de mi blog. Poco a poco, y con paciencia, iré recomponiéndolas.